こんにちは!掃除と整理整頓のプロ、40代主婦のゆり子です。

仕事に家事、子育てに追われる毎日の中で、「加熱式たばこグローのヤニ汚れってほんとに手ごわい!」と感じたこと、ありませんか?

今日は、私が実際に試して効果があった「エタノールを使った加熱式たばこグローの掃除方法」を、プロの視点でご紹介します。

- 加熱式たばこグローに蓄積するヤニ汚れの原因と放置した際のリスクがわかる

- エタノールを使った正しい掃除手順と安全な使い方が具体的に学べる

- 掃除の頻度や習慣化のコツがプロの視点からわかりやすく紹介されている

- 公式情報や専門家の出典付きで信頼性の高い掃除法が身につく

グロー掃除が必要な理由|放置するとどうなる?

加熱式たばこグローは、使用するたびに内部にヤニ汚れや煙の成分が蓄積していきます。放置していると、黄ばみやベタつきが本体に残るだけでなく、加熱部に付着したタールが熱伝導を妨げ、風味の低下や吸いごたえの劣化を招きます。さらに、湿気と汚れが混ざることで異臭や加熱不良、電子基板のトラブルの原因にもなります。

グロー掃除の最適な頻度とは?忙しい人でも続けられるスケジュール

目安は月に1〜2回です。毎回使用後に掃除する必要はありませんが、20回程度の使用ごとにサッと掃除するだけでも性能維持につながります。

私は「日曜日はグローの掃除日」と決めて、習慣化しています。ルーティンにすれば、掃除も楽になりますよ。

glo公式サポートページによれば、使用20回ごとを目安に本体内部の掃除を推奨しているようです。汚れが蓄積すると加熱性能に影響する可能性があるとの記載があります。

✅参考URL:glo公式:メンテナンス方法

プロ主婦が実践!エタノールを使ったグロー掃除の手順

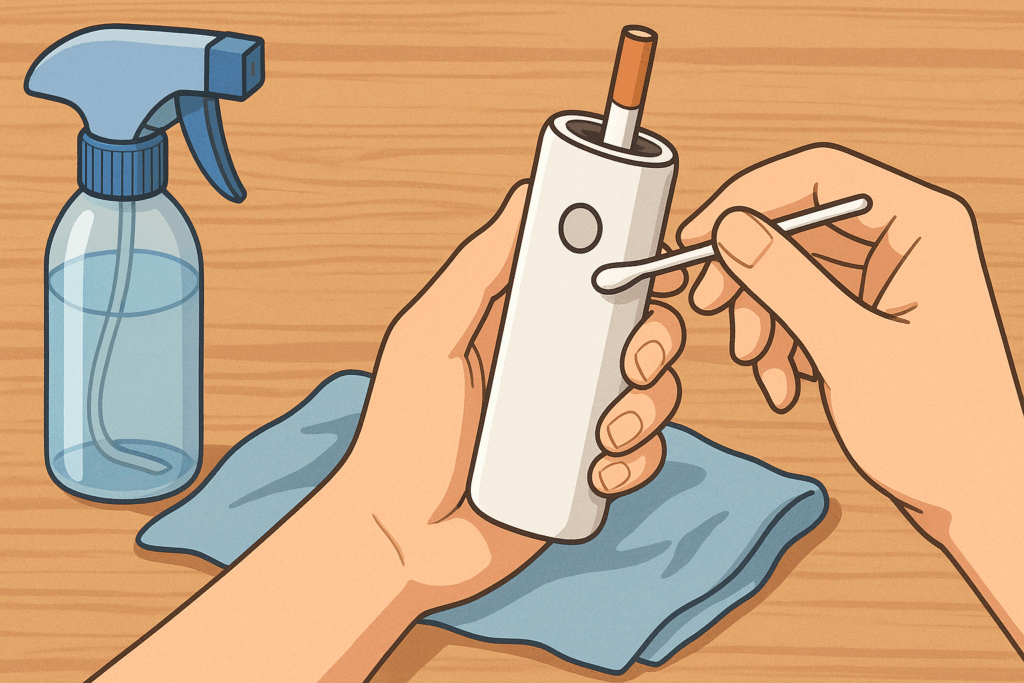

- まずは換気します(エタノールは揮発性が高いため)。

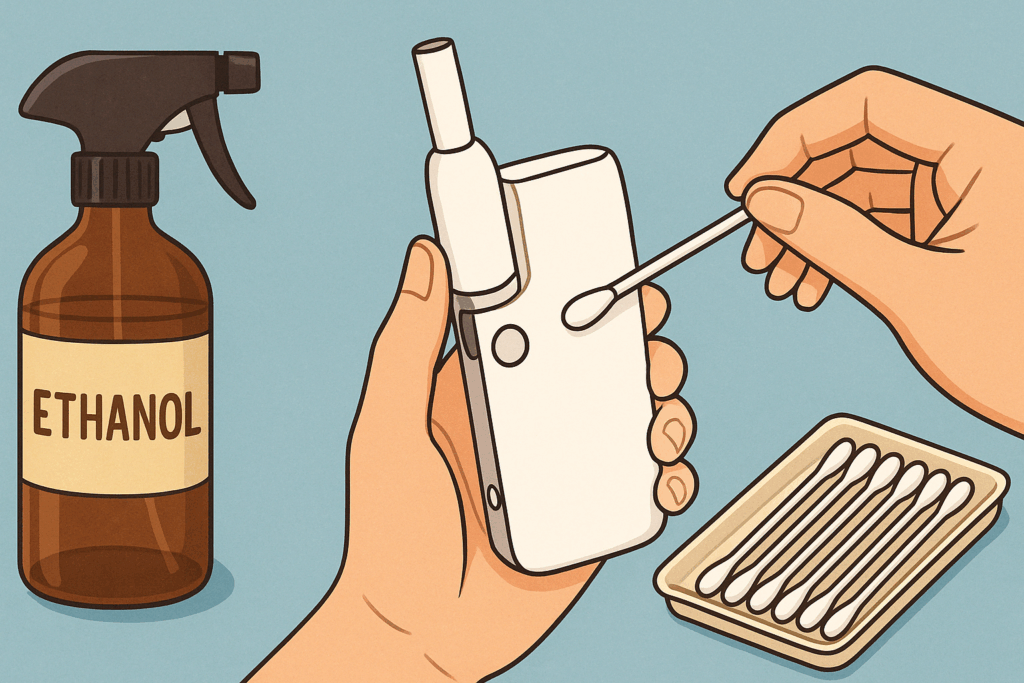

- 無水エタノールをスプレーボトルに入れるか、綿棒に少量しみこませる。

- 本体の外側やマウスピース周辺をやさしく拭きます。

- 内部は専用ブラシや綿棒で優しく汚れをこすり落とします。

これで、ヤニ汚れやベタつきがしっかり取れます。熱伝導部の汚れも落ちるため吸い心地が改善され、雑味が減ったのを実感しました。私は初めて掃除した後、「あれ、これ本当に同じグロー?」と驚くほどスムーズな吸引感に感動しました。新品のような感覚が戻りますよ。

掃除を怠るとどうなる?放置によるリスクと対策

掃除をサボると、ヤニや加熱のカスが内部に蓄積し、スティックの挿入がうまくいかなくなったり、加熱が不安定になったりします。

また、湿気とヤニ汚れが混ざることで嫌な臭いや焦げ付きの原因にもなります。

glo製品のQ&Aページでも、掃除を怠ることで内部不具合や使用感の悪化につながるとされています。

✅参考URL:glo公式サポートQ&A

エタノールで簡単!ヤニ汚れをスッキリ落とす理由

ヤニは油分を多く含むため、水拭きでは取り切れません。エタノールは油を分解する力があり、汚れを浮かせてくれます。

また、除菌・消臭作用もあるため、掃除後のニオイや衛生面も安心です。

薬剤メーカー健栄製薬によると、無水エタノールには油脂を溶かす作用があり、家庭の掃除にも有効とのことです。

✅参考URL:健栄製薬:無水エタノールの使い方

専用ブラシがない時の代用品と注意点

専用ブラシを無くしてしまったら、綿棒や歯ブラシで代用できます。特にナイロン製の柔らかめの歯ブラシがおすすめで、内部の溝やマウスピースの周辺までしっかり届きます。ただし、加熱部やセンサーに強い圧をかけると故障の原因になるため、優しく扱うことが重要です。どうしても不安な場合は、メーカーから再送してもらうことも可能です。

掃除を習慣にするためのコツ|忙しい人こそ「ながら掃除」

- テレビを見ながら本体を拭く

- スマホの充電中に内部を綿棒でサッと掃除

「ついで」や「ながら」で掃除すれば、負担も減り、習慣化もしやすくなります。私は朝のコーヒーを淹れている間にグローをサッと拭くようにしています。行動科学でも“既存の習慣に組み合わせる”ことで、新しい習慣が定着しやすいとされているようです。

注意点とデメリット|使用NGな場所とは?

- 加熱部に液体を直接垂らすのはNG

- 接続部や電子部品にエタノールを大量に使わない

使用前に目立たない部分や外装でテストしてから使うと安心です。

厚生労働省のガイドラインによると、エタノールは揮発性・引火性が高いため、火気のある場所での使用は厳禁とされています。使用後も換気が必要です。

まとめ|グロー掃除はエタノールで時短・衛生・快適に!

加熱式たばこグローの掃除には、無水エタノールが最適。ヤニ汚れを落とすだけでなく、除菌・消臭まで一度にできます。

週1〜2回のケアを習慣にすれば、風味や吸い心地も長持ちし、故障リスクも軽減されます。ぜひ、あなたの暮らしに取り入れてみてくださいね。

- 加熱式たばこグローの掃除には無水エタノールが効果的

- ヤニ汚れは放置せず、20回使用ごとにケアするのが理想

- 掃除は「ながら」や「ついで」で取り入れれば習慣にしやすい

- 掃除を怠ると風味低下や故障の原因になるため、こまめなケアが重要

はじめまして、掃除と整理整頓のプロフェッショナル、ゆり子です。

現在40代、二人の子どもを育てながら、仕事と家事に追われる毎日を過ごしています。

もともとは掃除が得意ではありませんでした。

でも、家族の健康や心の余裕を守るために「なんとかしたい!」と一念発起。

効率の良い掃除法や、継続しやすい習慣づくりを研究し続け、今ではプロの清掃資格を取得し、整理収納や時短掃除のアドバイス活動をしています。

コメント